रस का शाब्दिक अर्थ है ‘आनन्द’। अर्थात

“किसी काव्य को पढ़ते या सुनते या देखते समय जिस आनन्द की अनुभूति होती है, उसे रस कहरस किसे कहते हैं / रस की परिभाषा एवं प्रकार / रस के उदाहरण ते हैं।”

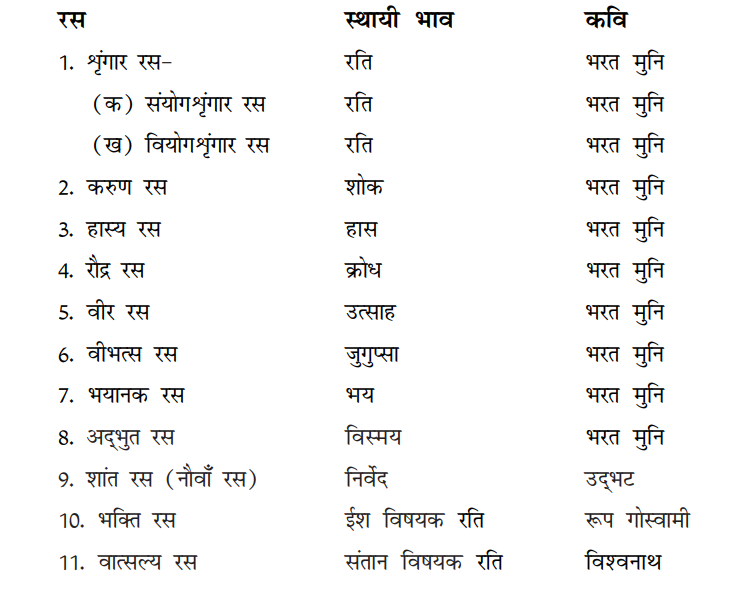

- सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रन्थ ‘नाट्यशास्त्र’ में रस का उल्लेख किया है। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 होती है। भरत मुनि ने अपने रससूत्र में ‘स्थायी भाव’ का उल्लेख नहीं किया है।

- सर्वमत के अनुसार रस की संख्या 11 होती है।

- नाटक विधा के अनुसार रस की संख्या 9 होती है।

- रस को ‘काव्य की आत्मा’ या ‘काव्य का प्राण तत्व’ माना जाता है।

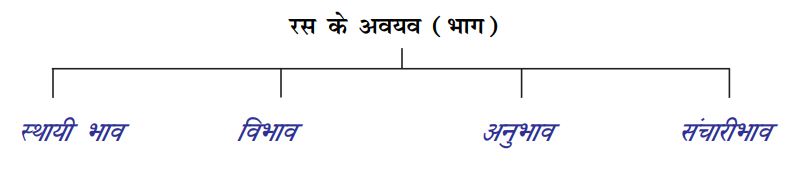

स्थायी भाव-

हमारे हृदय में सदा, सर्वदा से विराजमान रहने वाले भाव, जिनसे हम अपनी भावनाएँ प्रकट करने में समर्थ होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 मानी गई है-

रति, शोक, हास, क्रोध, भय, उत्साह, विस्मय (आश्चर्य), जुगुप्सा (घृणा), निर्वेद। [ संतान विषयक रति (स्नेह, ममता), ईश विषयक रति (देवरति) ये दोनों रति के ही भेद हैं।]

प्रत्येक स्थायी भाव का संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है-

रति- नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव उत्पन्न होता है, उसे रति कहते हैं।

हास- जब किसी को देखकर या सुनकर मनुष्य को हँसी आती है, उसे हास कहते हैं।

शोक- प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नष्ट हो जाने के कारण मन में उत्पन्न दुःख को शोक कहते हैं।

क्रोध- किसी अपराध, विवाद अथवा अपमान आदि के कारण मन में जब आवेग उत्पन्न होता है, उसे क्रोध कहते हैं।

उत्साह- किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को लेकर मन में जो उल्लास उत्पन्न होता है, उसे उत्साह कहते हैं।

भय- किसी डरावनी परिस्थिति को देखकर मन के अंदर जो डर या घबराहट उत्पन्न होती है, उसे भय कहते हैं।

आश्चर्य- ऐसी परिस्थिति या स्थिति जो अद्भुत हो, उससे मन में उत्पन्न भाव को आश्चर्य कहते हैं।

जुगुप्सा- जब किसी वस्तु या परिस्थिति से मन में अरुचि पैदा हो या घिन आती हो, उसे जुगुप्सा (घृणा) कहते हैं।

निर्वेद- जब सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य (संन्यास) की स्थिति उत्पन्न हो जाए, उसे निर्वेद कहते हैं।

संतान विषयक रति- जब किसी बालक के प्रति मन में ममता उत्पन्न होती है, उसे संतान विषयक रति (वात्सल्य) कहते हैं।

ईश विषयक रति- जब ईश्वर के प्रति मन में प्रेम अर्थात श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसे देव विषयक रति कहते हैं।

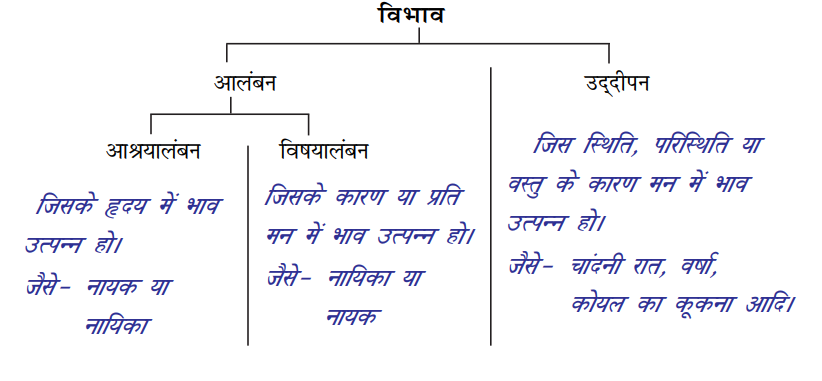

विभाव-

विभाव का अर्थ होता है कारण अर्थात जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत होते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है-

अनुभाव- आश्रयालंबन की चेष्टाएँ अनुभाव के अन्तर्गत आती हैं, अर्थात् आश्रय की वे क्रियाएँ, जिनसे पता चलता है कि हृदय में कौन-सा का भाव जगा है, अनुभाव कहलाता है।

जैसे- शर्म से आँखें झुकना, आँखों से अश्रुधारा बहना, भय से काँपना, गुस्से से मुँह लाल होना, वमन करना, मुस्कुराना आदि।

अनुभाव के चार भेद होते हैं-

कायिक अनुभाव- शरीर के अंगों द्वारा उत्पन्न चेष्टाएँ।

वाचिक अनुभाव- वाणी के द्वारा उत्पन्न चेष्टाएँ।

आहार्य अनुभाव- वेशभूषा के द्वारा उत्पन्न चेष्टाएँ।

सात्विक अनुभाव- सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टाएँ, जिन पर हमारा वश नहीं चलता- कंपन होना, अश्रु आना आदि।

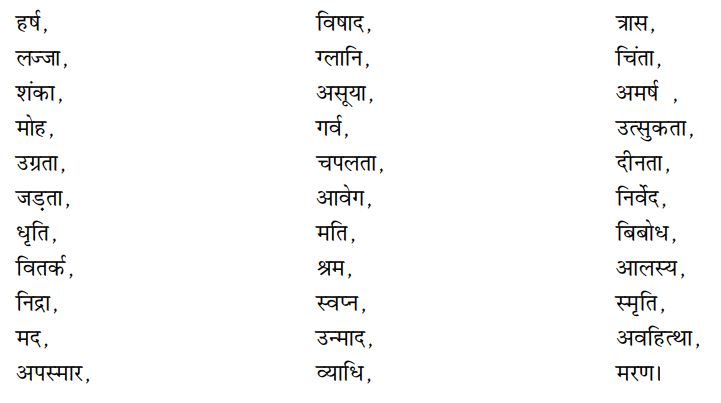

संचारी / व्यभिचारी भाव-

मन में संचरण करने वाले (आने जाने वाले भाव) भाव, जो स्थायी भाव की पुष्टी करते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी कुल संख्या 33 मानी गई है। ये निम्न प्रकार हैं-

रस के प्रकार

- सर्वमत के अनुसार रस की संख्या 11 होती है-

[श्रृंगार रस]

किसी काव्य में नायक तथा नायिका के प्रेम मिलाप अथवा विरह का वर्णन किया जाता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है, इसका स्थायी भाव रति होता है। इस रस को ‘रसराज’ या ‘रसों का राजा’ भी कहा जाता है। इसके दो भेद हैं-

(क) संयोग श्रृंगार रस-

जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के परस्पर प्रेम, मेल-मिलाप अथवा रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है।

स्थायी भाव- रति।

आश्रयालंबन- जिसके मन में रति का भाव जगा है नायक / नायिका/ कवि / श्रोता/ पाठक / दर्शक।

विषयालंबन- वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में रति का भाव जगा है।

उद्दीपन- वे परिस्थितियाँ या वस्तुएँ जिनके कारण स्थायी भाव जगा है चाँदनी रात, गायन-वादन, वर्षा, एकांत स्थल आदि।

अनुभाव- आश्रय की चेष्टाएँ शर्म से आँखों का झुकना, मुस्कुराना, पूछताछ करना आदि।

संचारी भाव- हर्ष, जिज्ञासा, उत्सुकता, लज्जा आदि।

उदाहरण-

1. बुझत श्याम कौन तू गौरी,

कहां रहति काकी है बेटी, देखी नहीं कबहु ब्रज खोरी। काहे कों हम ब्रजतन आवतिं, खेलति रहहिं आपनी पौरी। सुनत रहति श्रवनिन नन्द ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी। तुम्हरो कहा चोरि हम लैहें, खेलन चलो संग मिलि जोरी। सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि, बातिन भुरइ राधिका भोरी।।

2. कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करत हैं, नैयन ही सब बात ।।

3. बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय।

सौंह करै भौंहनु हँसे देन कहै नटि जाय।

4.नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग।

5. चमचमात चंचल नयन, बिच घूँघट पटझीन। मनहुँ सुरसरिता विमल, जल उछरत जुग मीन।

(ख) वियोग श्रृंगार रस- जब किसी काव्य में नायक तथा नायिका के बीच विरह अथवा नाराजगी का वर्णन किया जाता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है।

स्थायी भाव- रति।

आश्रयालंबन- जिसके मन में वियोग का भाव जगा है नायक / नायिका / लेखक / पाठक / कवि / श्रोता / दर्शक।

विषयालंबन- वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में वियोग का भाव जगा है।

उद्दीपन- वे परिस्थितियाँ या वस्तुएँ जिनके कारण स्थायी भाव जगा है- उदास गायन-वादन, वर्षा, एकांत स्थल आदि।

अनुभाव- आश्रय की चेष्टाएँ- आँखों से आँसू का गिरना, आह भरना, तड़पना, रोना-धोना आदि।

संचारी भाव- विषाद, चिन्ता, नाराजगी, स्मृति आदि।

उदाहरण-

1. ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंससुता की सुन्दर कगरी, अरु द्रुमन की छाँहीं। वे सुरभी वे बच्छ दोहनी, खरिक दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिलि करत कुलाहल, नाचत गहि-गहि बाही।। यह मथुरा कचन की नगरी, मनिमुक्ताहल जाही। जबहिं सुरति आवति वा सुख की, जिय उमगत तन नाही ।। अनगन भाँति करी बहु लीला, जसुदा नन्द निबाही। ‘सूरदास’ प्रभु रहे मौन है, यह कहि कहि पछिताही ।।

- निशि-दिन बरसत नैन हमारे। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते स्याम सिधारे।

- उधौ, मन ना ही दस बीस। एक हुतो सो गयो श्याम संग को अराधे ईश।

[करुण रस]

जब किसी काव्य में किसी की मृत्यु से उत्पन्न दुःख, किसी प्रकार की हानि, कभी ना खत्म होने वाली वेदना अथवा गरीबी से उत्पन्न दुःख आदि का वर्णन किया जाता है, वहाँ करुण रस होता है।

स्थायी भाव- शोक।

आश्रयालंबन- जिसके मन में शोक का भाव जगा है नायक नायिका / लेखक / पाठक / कवि / श्रोता / दर्शक।

विषयालंबन- वह व्यक्ति जिसके कारण मन में शोक जगा है।

उद्दीपन- वे परिस्थितियाँ या वस्तुएँ जिनके कारण स्थायी भाव जगा है- किसी की मृत्यु, दुर्घटना, गरीबी आदि।

अनुभाव- आश्रय की चेष्टाएँ- रोना, चीखना-चिल्लाना, छाती पीटना आदि।

संचारी भाव- विषाद, त्रास, चिंता, जड़ता, दीनता आदि।

उदाहरण-1. सखि, वे मुझसे कहकर जाते,

कहते, तो क्या मुझको वे अपनी पथ-बाधा ही पाते? मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना? मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते।

सखि, वे मुझसे कहकर जाते। प्रियतम को प्राणों के पण में, धर्म के नाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, हमीं भेज देती हैं रण में, क्षात्र

सखि, वे मुझसे कहकर जाते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था, त्यागा; रहे स्मरण ही आते,

सखी वे मुझसे कहकर जाते।

- देखि सुदामा की दीन दसा, करुना करिकें करुनानिधि रोये। पानी परात को छुयो नहिं, नैनन के जल सौ पग धोये।

[हास्य रस]

जब किसी काव्य में किसी घटना, परिस्थिति, किसी की वेशभूषा अथवा रंग-रूप का ऐसा वर्णन किया जाए, जिसे सुनकर या देखकर हँसी आती हो, वहाँ हास्य रस होता है।

स्थायी भाव- हास।

आश्रयालंबन- जिसके मन में हास का भाव जगा है नायक / नायिका / लेखक / पाठक / कवि / श्रोता / दर्शक।

विषयालंबन- वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में हास का भाव जगा है। (जोकर आदि)

उद्दीपन- हँसाने वाले के हाव-भाव अथवा वे परिस्थितियाँ जिनके कारण स्थायी भाव जगा है-

अनुभाव- आश्रय की हास्य चेष्टाएँ जोर-जोर से हँसना, ठहाका लगाना आदि।

संचारी भाव- हर्ष, उत्सुकता, चपलता, चंचलता आदि।

उदाहरण-

- विंध्य के वासी उदासी,

तपोव्रतधारी महा बिनु नारि दुखारे।

गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुनि भे मुनिवृंद सुखारे। हवै है सिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे। कीन्हीं भली रघुनायक जू, जो कृपा करि कानन को पगु धारे।। - काहू न लखा सो चरित बिसेखा, जो सरूप नृप कन्या देखा।

मर्कट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भा ते ही। जेहि दिसि नारद बैठे फूली, सो दिसि तेहि न विलोकी भूली। पुनि-पुनि मुनि उकसहिं अकुलाहीं, देखि दसा हर जन मुसकाहीं ।। - तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप ।

साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप ॥ घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता । धीरे-धीरे खिसक लिये थे सारे श्रोता ॥

[रौद्र रस]

जब किसी काव्य में किसी वैर, अपमान अथवा प्रतिशोध के कारण क्रोध का वर्णन किया जाता है, वहाँ रौद्र रस होता है

स्थायी भाव- क्रोध।

आश्रयालंबन- जिसके मन में क्रोध का भाव जगा है पाठक / कवि / श्रोता / दर्शक। नायक / नायिका / लेखक /

विषयालंबन- वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में क्रोध का भाव जगा है।

उद्दीपन- वे परिस्थितियाँ या वस्तुएँ जिनके कारण क्रोध का भाव जगा है- अपमान सहना, कटु वचन सुनना आदि।

अनुभाव- आश्रय की चेष्टाएँ- आँखों का गुस्से से लाल होना, गुस्से में कापना, गुस्से के कारण प्रतिक्रिया देना आदि।

संचारी भाव- अमर्ष, उग्रता, आवेग आदि।

उदाहरण-

- हरि ने भीषण हुँकार किया, अपना स्वरूप-विस्तार किया, डगमग-डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, ‘जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ! हाँ! दुर्योधन बाँध मुझे’।

- ‘हित-वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अन्तिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन-जय या कि मरण होगा।

- श्रीकृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े ।।

[भयानक रस]

जब किसी काव्य में किसी भयावह स्थिति का वर्णन किया जाता है, अथवा प्रकृति के प्रलय रूप का वर्णन किया जाता है, वहाँ भयानक रस होता है।

स्थायी भाव- भय।

आश्रयालंबन- जिसके मन में भय उत्पन्न हुआ है नायक / नायिका / लेखक / पाठक / कवि / श्रोता / दर्शक।

विषयालंबन- वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में भय उत्पन्न हुआ है।

उद्दीपन- वे स्थितियाँ-परिस्थितियाँ जिनके कारण मन में भय पैदा हो बाढ़ का आना, तुफान का आना, भूकंप या सुनामी का आना आदि।

अनुभाव- आश्रय की चेष्टाएँ डर से चीखना चिल्लाना, भय से काँपना, बेहोश हो जाना आदि।

संचारी भाव- त्रास, चिन्ता, आशंका, जड़ता, डर आदि।

उदाहरण-1. उधर गजरती सिंधु लहरिया, चली आ रही फैन उगलती, कुटिल काल के जालो सी। फन फैलाये व्यालों सी।।

- एक और अजगरहि लखी एक और मृगराय। बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूरछा खाए॥

- धँसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निस्वास। और संकुचित क्रमशः उसके, अवयव का होता था हास।

- लंका की सेना कपि के गर्जन रव से काँप गई। हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश भाँप गई।

[वीभत्स रस]

जब किसी काव्य में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा घटना का ऐसा वर्णन किया जाता है, जिससे मन में घृणा उत्पन्न होती है, वहाँ वीभत्स रस होता है।

स्थायी भाव- जुगुप्सा (घृणा)।

आश्रयालंबन- जिसके मन में घृणा उत्पन्न हुई है नायक नायिका / लेखक / पाठक/ कवि / श्रोता / दर्शक।

विषयालंबन- वह व्यक्ति जिसके कारण मन में घृणा उत्पन्न हुई है।

उद्दीपन- वे परिस्थितियाँ या वस्तुएँ जिनके कारण घृणा उत्पन्न हुई है- लाश का सड़ना, जख्म का रिसना, बदबू आना आदि।

अनुभाव- आश्रय की चेष्टाएँ- चीखना चिल्लाना, वमन करना, नाक मुँह सिकोड़ना, थूकना आदि।

संचारी भाव- ग्लानि, विषाद, जड़ता आदि।

उदाहरण-

- सिर पर बैठ्यो काग आँख दोउ खात निकारत। खींचत जीभहिं स्यार अतिहि आनंद उर धारत।। गीध जांघि की खोदि खोदि कै मांस उपारत। स्वान आंगुरिन को काटि-काटि कै खात विदारत।।

- जहँ-तहँ मज्जा माँस रचिर लखि परत बगारे। जित-जित छिटके हाड़, सेतु कहूँ, कहुँ रतनारे ।।

[वीर रस]

जब किसी काव्य में किसी की वीरता और साहस का अद्भुत वर्णन किया जाता है, अथवा देश के प्रति प्रेम की भावना व्यक्त की जाती है, वहाँ वीर रस होता है।

स्थायी भाव- उत्साह ।

आश्रयालंबन- जिसके मन में उत्साह उत्पन्न हुआ है नायक / नायिका / लेखक / पाठक / कवि / श्रोता / दर्शक।

विषयालंबन- वह व्यक्ति जिसे देखकर या जिसके प्रति उत्साह उत्पन्न हुआ है।

उद्दीपन- वे परिस्थितियाँ या वस्तुएँ जिनके कारण मन में उत्साह उत्पन्न हुआ है- रणभेरी का बजना, शत्रु की ललकार, जय-जयकार आदि।

अनुभाव- आश्रय की चेष्टाएँ हुँकार भरना, दहाड़ मारना, अस्त्र-शस्त्र लहराना आदि।

संचारी भाव- हर्ष, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, आवेग आदि।

उदाहरण-1. झाला को राणा जान मुगल, फिर टूट पड़े थे झाला पर। मिट गया वीर जैसे मिटता, परवाना दीपक ज्वाला पर।।

- वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो।

- निसिचर हीन करहूँ महि, भुज उठाइ पन कीन्ह। सकल मुनिन्ह के आश्रमन, जाइ जाइ सुख दीन्ह ।।

4. चाह नहीं मैं सुरबाला के, गहनों में गूँथा जाऊँ, चाह नहीं, प्रेमी-माला में, बिंध प्यारी को ललचाऊँ, चाह नहीं, सम्राटों के शव पर हे! हरि, डाला जाऊँ, चाह नहीं, देवों के सिर पर, चढूँ भाग्य पर इठलाऊँ। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। मातृ-भूमि पर शीश चढ़ावे, जिस पथ जावें वीर अनेक ॥

[अद्भुत रस]

जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का ऐसा वर्णन किया जाता है, जिसे सुनकर या देखकर मन में आश्चर्य उत्पन्न होता है, वहाँ अद्भुत रस होता है।

स्थायी भाव-विस्मय।

आश्रयालंबन- जिसके मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ है नायक / नायिका / लेखक / पाठक / कवि / श्रोता / दर्शक।

विषयालंबन- वह व्यक्ति जिसे देखकर या जिसके प्रति आश्चर्य उत्पन्न हुआ है।

उद्दीपन- वे परिस्थितियाँ जिनके कारण आश्चर्य उत्पन्न हुआ है- वस्तु की विचित्रता, घटना की नवीनता आदि।

अनुभाव- आश्रय की चेष्टाएँ- अचरज भरी नजरों से देखना, मुँह फाड़ना, दाँतों तले उँगली दबाना आदि।

संचारी भाव- हर्ष, गर्व, उत्सुकता, जिज्ञासा, जड़ता आदि।

उदाहरण- 1. यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल।

दृग हों तो दृश्य अकाण्ड देख, मुझमें सारा ब्रह्माण्ड देख, चर-अचर जीव जग क्षर-अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर। शत कोटि सूर्य, शत कोटि चन्द्र, शत कोटि सरित, सर, सिन्धु मन्द्र।

अम्बर में कुन्तल-जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख।

- देख यशोदा शिशु के मुख में, सकल विश्व की माया। क्षणभर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया।।

- बिनु पग चलै सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी ।

[शांत रस]

जब किसी काव्य में सांसारिक इच्छाओं का दमन होना, संसार के प्रति वैराग्य का उत्पन्न होना अथवा प्रकृति के शांत स्वरूप का वर्णन किया जाता है, वहाँ शांत रस होता है।

स्थायी भाव-निर्वेद।

आश्रयालंबन-जिसके मन में वैराग्य (संन्यास) उत्पन्न हुआ है नायक नायिका / लेखक / पाठक / कवि / श्रोता दर्शक।

विषयालंबन- वह व्यक्ति जिसे देखकर या जिसके कारण वैराग्य उत्पन्न हुआ है।

उद्दीपन- वे परिस्थितियाँ या वस्तुएँ जिनके कारण वैराग्य (संन्यास) उत्पन्न हुआ है- ईश्वरीय ज्ञान, सन्तों के वचन, प्राकृति-सौन्दर्य आदि। अनुभाव- आश्रय की चेष्टाएँ- संसार की भौतिक वस्तुओं का त्याग, आँखें बन्द करना, प्राकृति-सौन्दर्य में खो जाना आदि।

संचारी भाव- ग्लानि, धृति, क्षमा आदि।

उदाहरण- 1. उठते-गिरते, जीवन-पथ पर चलते-चलते, पथिक पहुँच कर, इस जीवन के चौराहे पर। क्षण भर रूक कर, सूनी दृष्टि डाल सम्मुख जब पीछे अपने नयन घुमाता। जीवन वहाँ खत्म हो जाता।

2. ‘प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल।

मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह! उत्सुक है उनकी धूल।’

देखी मैंने आज जरा!

3. हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा? हाय! मिलेगा मिट्टी में यह वर्ण-सुवर्ण खरा? सूख जाएगा मेरा उपवन, जो है आज हरा?

[भक्ति रस]

जब किसी काव्य में ईश्वर के प्रति प्रेम (श्रद्धा) अथवा ईश्वर के प्रति भक्तिभाव का वर्णन किया जाता है, वहाँ भक्ति रस होता है। गुरु के प्रति भक्ति भाव भी भक्ति रस में ही आता है।

स्थायी भाव- ईश विषयक रति।

आश्रयालंबन- जिसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हुई है- भक्त / लेखक / पाठक/ कवि / श्रोता / दर्शक।

विषयालंबन- वह व्यक्ति जिसे देखकर या सुनकर भक्ति उत्पन्न हुई है।

उद्दीपन- वे परिस्थितियाँ या वस्तुएँ जिनके कारण भक्ति उत्पन्न हुई है- ईश्वरीय ज्ञान, सन्तों के वचन, मन्दिर, मूर्ति आदि।

अनुभाव- आश्रय की चेष्टाएँ- ध्यान लगाना, आँखें बन्द करना, माला जपना, भक्ति के भजन गाना आदि।

संचारी भाव- दीनता, धृति, क्षमा, दया आदि।

उदाहरण-

1.मेरो मन अनत कहाँ सुख पावै। जैसे उड़ि जहाज कौ पक्षी पुनि जहाज पै आवै। कमलनैन को छांड़ि महातम, और देव को ध्यावै॥ परमगंग को छोड़ि पियासो, दुरमति कूप खनावै ।। सूरदास प्रभु कामधेनु तजि, छेरी कौन दुहावै ॥

2.पायो जी मैंने राम-रत्न धन पायो।

वस्तु अमूल्य दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो।

3.तूं तूं करता तूं भया, मुझमें रही न हूँ। बारी फेरी बलि गई, जित देखाँ तित तूं।

[वात्सल्य रस]

जब किसी काव्य में किसी बालक की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया जाता है, जिससे मन में ममत्त्व उत्पन्न होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है।

स्थायी भाव- संतान विषयक रति।

आश्रयालंबन- जिसके मन में ममता उत्पन्न हुई है- माता-पिता / लेखक / पाठक / कवि / श्रोता / दर्शक।

विषयालंबन- बालक, जिसे देखकर या सुनकर मन में ममता उत्पन्न हुई है।

उद्दीपन- वे परिस्थितियाँ, जिसे देखकर या सुनकर मन में ममता उत्पन्न हुई है- बालक का घुटमन चलना, तुतलाकर बोलना, अन्य बाल लीलाएँ आदि।

अनुभाव- आश्रय की चेष्टाएँ- बच्चे को गोद में लेना, दुलार करना, उसके जैसी बोली बोलना आदि।

संचारी भाव- हर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, चपलता, जिज्ञासा आदि।

वात्सल्य रस के दो उपभेद हैं- संयोग वात्सल्य एवं वियोग वात्सल्य।

संयोग वात्सल्य- जब संतान पास हो, और उसकी क्रिया-प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया गया हो, वहाँ संयोग वात्सल्य होता है।

उदाहरण-1. शोभित कर नवनीत लिए,

घुटरुनि चलत रेनु तन मण्डित, मुख दधि लेप किए।

2.मैया कबहिं बढ़ेगी चोटी।

कितक बार मोहिं दूध पियत भइ, यह अजहूँ है छोटी। तू जो कहति बल की बेनी ज्यों हूँ है लांबी मोटी। काचो दूध पियावति पचि पचि देति न माखन रोटी।

3. जसोदा हरि पालनें झुलावै। हलरावै दुलरावै मल्हावै, जोइ सोई कछु गावै। कबहुँ पलक हरि मूँदि लेत हैं, कबहुँ अधर फरकावै। सोवत जानि मौन है कै रहि, करि करि सैन बतावै। इहिं अंतर अकुलाइ उठे हरि, जसुमति मधुरे गावै। जो सुख सूर अमर-मुनि दुरलभ, सो नँद भामिनि पावै।

वियोग वात्सल्य- जब संतान दूर हो, और उसकी बाल लीलाओं अथवा आदतों का वर्णन किया गया हो, वहाँ वियोग वात्सल्य होता है।

उदाहरण- सन्देशो देवकी सों कहियो, हौं तो धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। तुमतौ टेव जानिति हि हो, तऊ मोहि कहि आवै। प्रात उठत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावै। तेल उबटन अरु तातौ जल, ताहि देखि भजि जावै। जोड़ जोइ माँगत सोइ सोइ देती, क्रम क्रम करि के न्हावै। मेरौ अलक लड़ैतौ मोहन, है है करत सँकोच। ‘सूर’ पथिक सुनि मोहिं रैनि दिन, बड़ौ रहत उर सोच।