“पदों (शब्दों) का वैसा समूह, जो पूर्णभाव अथवा सार्थक भाव को स्पष्ट करे, वाक्य कहलाता है।” वाक्य वही है, जिसके सुनने से, कहने वाले का अभिप्राय समझ में आ जाए, चाहे वह एक शब्द का हो या अनेक शब्दों का।

जैसे- संसार का प्रत्येक धर्म, दया और करुणा का पाठ पढ़ता है।

“वह वाक्य जो पूर्ण भाव ना दे सके अथवा जिसमें भाव अधूरा रह जाए, उसे उपवाक्य या आश्रित वाक्य कहते हैं।”

- राहुल ने देखा

- मीरा ने बताया

वाक्य के अंग-

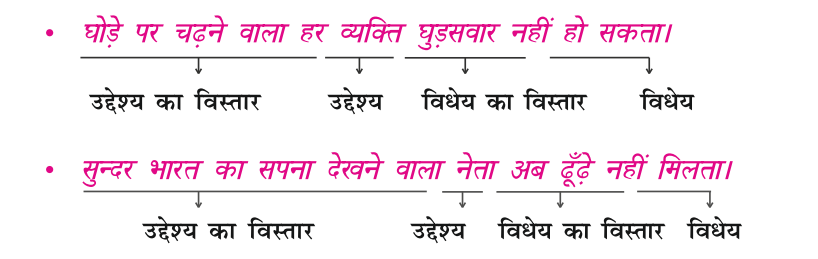

वाक्य के मुख्यतः दो आवश्यक अंग होते हैं- उद्देश्य और विधेय।

1. उद्देश्य- जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो वाक्य में काम करने वाला हो, उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के साथ आने वाले पदों को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य होता है।

2. विधेय- उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए या जो वाक्य में काम हुआ हो, उसे वधेय कहते हैं। वाक्य की क्रिया विधेय होती है। विधेय के साथ आने वाले पदों को विधेय का विस्तार कहते हैं।

हिन्दी भाषा के वाक्यों में पदों का एक निश्चित क्रम होता है। उन पदों का क्रम प्रायः इस प्रकार होता है–

(क) यदि वाक्य में कर्ता और क्रिया दिया हो तो (कर्ता क्रिया ।)

1.शेर दहाड़ता है।

2.मोहन हँसता है।

3.खरगोश दौड़ता है।

4.बच्चा रोता है।

(ख) यदि वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म या दो कर्म आया हो-

(कर्ता + कर्म + क्रिया ।) (कर्ता गौण कर्म मुख्य कर्म क्रिया ।)

1.माँ ने बच्चे को सुलाया।

2.जया ने गरीबों को कपड़े दिए।

3.अध्यापक ने पाठ पढ़ाया।

4.अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया।

(ग) यदि वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म, अधिकरण, अपादान, सम्प्रदान, करण आदि हो तो (कर्ता अधिकरण अपादान सम्प्रदान करण कर्म क्रिया ।)

1.राम ने लंका में पंचवटी से अपहृत सीता के लिए अपने बाण से रावण को मारा।

2.सुरेश ने दिल्ली में बाजार से मोहन के लिए अपने पैसों से साईकिल खरीदी।

(घ) दो अधिकरण होने पर-

(कर्ता कालवाचक अधिकरण स्थानवाचक अधिकरण क्रिया ।)

1.रवि संध्या में पार्क में टहलने जाता है।

2.माँ सुबह में मन्दिर में पूजा करने जाती है।

3.वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छाए होते हैं।

(ड.) संबोधन कारक को पहले लिखा जाता है।

अरे! बच्चों! बिजली के तार से दूर रहो।

- हे! प्रभु, मेरी रक्षा करो।

- सीता, तुम कल कहाँ गई थी?

शब्दों में निकटताः किसी वाक्य की रचना करते समय ध्यान रहे कि पदों में निकटता होनी चाहिए।

जैसे- गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है (X)

गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। (✔)

-: वाक्यों का वर्गीकरण :-

वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः तीन दृष्टियों से हो सकता है- प्रधानता की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से।

(क) प्रधानता की दृष्टि से-

वाच्य

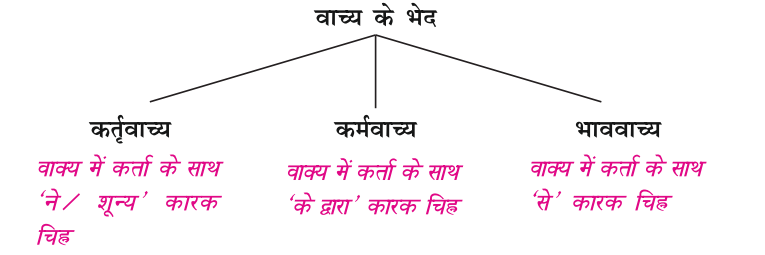

“वाक्य के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म, अथवा भाव में से कौन प्रमुख है, उसे वाच्य कहते हैं।”

दूसरे शब्दों में- “वाच्य वाक्य का वह रूप है, जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है।”

1.कर्तृवाच्य (कर्ता वाच्य)- कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, इस तरह के वाक्यों में कर्म गौण रहता है। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, और अकर्मक भी।

जैसे- 1.संजय सोता है।

2.दिनेश किताब पढ़ता है।

3.अजय दिल्ली लौट गया।

4.वह अगले साल आएगा।

2.कर्मवाच्य- जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में कर्म की प्रधानता के कारण कर्ता या तो लोप हो जाता है या फिर गौण। इस वाच्य की क्रिया हमेशा सकर्मक होती है।

जैसे- 1. पतंग उड़ रही है।

2.सड़क बन रही है।

3.रोगी को दवा दे दी गई हैं।

4.किसान के द्वारा खेत जोता गया।

5.राजेश के द्वारा मूर्ति बनाई जा रही है।

6.अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया गया।

3.भाववाच्य- जिस वाक्य में कर्ता प्रधान ना होकर क्रिया प्रधान हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, और अकर्मक भी। ये वाच्य प्रायः नकारात्मक होते हैं।

जैसे- 1.रोगी से चला नहीं जाता।

2.जनता से अब सहा नहीं जाता।

3.तुमसे ये पढ़ा नहीं गया।

4.मुझसे दिल्ली जाया नहीं जाएगा।

5.मुझसे ये खाया नहीं गया।

वाच्य परिवर्तन-

- कर्तृवाच्य – सविता ने नृत्य किया। कर्मवाच्य – सविता के द्वारा नृत्य किया गया।

- कर्तृवाच्य – मोहन कल किताब पढ़ रहा था।

कर्मवाच्य – मोहन के द्वारा कल किताब पढ़ी जा रही थी। - कर्तृवाच्य – बच्चे शोर मचाएंगे।

कर्मवाच्य – बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। - कर्तृवाच्य- रामू नहीं दौड़ता है।

भाववाच्य – रामू से दौड़ा नहीं जाता है। - कर्तृवाच्य – पार्वती नहीं हँसती थी।

भाववाच्य – पार्वती से हँसा नहीं जाता था। - कर्तृवाच्य – मोहन नहीं सोयेगा।

भाववाच्य- मोहन से सोया नहीं जायेगा।

(ख) रचना की दृष्टि से वर्गीकरण– रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद हैं-

1.सरल या साधारण वाक्य-

जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है. अथवा जहाँ दो या दो से अधिक उद्देश्यों का सम्बन्ध एक विधेय से हो या अनेक विधेयों से बराबर-बराबर हो, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे-

- सुरेश गाता है।

- दिनेश ने भोजन किया।

- माता और पिता पार्क में बैठे हैं।

- मिश्र वाक्य- जिन वाक्यों में एक सरल वाक्य तथा एक आश्रित वाक्य (उपवाक्य) होता है, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं।

जैसे-

चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है।

जिसमें दया नहीं है, वह व्यक्ति पशु के समान है।

- संयुक्त वाक्य- जिन वाक्यों में दो सरल वाक्य या एक सरल वाक्य तथा एक मिश्रित वाक्य किसी समुच्चयबोधक शब्द से जुड़ते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं।

जैसे-

- सोहन आया और विजय गया।

रवि मेहनत बहुत करता है, किन्तु उसे फल नहीं मिलता।

आज मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता।

वाक्य परिवर्तन –

1.सरल वाक्य- शोर मचाने वाला बालक पकड़ा गया।

मिश्र वाक्य – जिस बालक ने शोर मचाया था, वह पकड़ा गया।

संयुक्त वाक्य – बालक ने शोर मचाया था, इसलिए वह पकड़ा गया।

2.सरल वाक्य- बच्चे कक्षा में शिक्षक के सामने शान्त रहते हैं।

मिश्र वाक्य – जब तक शिक्षक कक्षा में होते हैं, तब तक बच्चे शान्त रहते हैं।

संयुक्त वाक्य – शिक्षक कक्षा में होते हैं, इसलिए बच्चे शान्त रहते हैं।

3.सरल वाक्य – सूर्योदय होते ही कुहासा जाता रहा।

मिश्र वाक्य – ज्यों ही सूर्योदय हुआ, त्यों ही कुहासा जाता रहा।

संयुक्त वाक्य – सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा।

4. सरल वाक्य- वह धनी होकर भी सुखी नहीं है।

मिश्र वाक्य- यद्यपि वह धनी है, तथापि सुरवी नहीं है।

संयुक्त वाक्य – वह धनी है, परन्तु सुरखी नहीं है।

अर्थ की दृष्टि से वर्गीकरण- अर्थ के अनुसार वाक्य के आठ भेद हैं-

1.विधिवाचक वाक्य- जिस वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाता है, उसे

विधिवाचक वाक्य कहते हैं। इसे सकारात्मक वाक्य भी

कहते हैं।

- इस बार फसल अच्छी हुई है।

- मोहन घर से आया है।

- सुनीता बाजार जाएगी।

- अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था।

2.निषेधवाचक वाक्य- जिस वाक्य में कार्य का नहीं होना या नहीं करना पाया जाता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं।

- शिक्षक ने पाठ नहीं पढ़ाया।

- माता जी मन्दिर नहीं गई हैं।

- बच्चा खाना नहीं खाएगा।

3.आज्ञावाचक वाक्य- जिस वाक्य में किसी काम की आज्ञा या अनुमति दी जाती है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं।

- मोहन! इधर आओ।

- पानी का एक गिलास दो।

- ये पुस्तकें बच्चों में बाँट दो।

4.प्रश्नवाचक वाक्य- जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं।

- क्या तुम घर जा रहे हो?

- अभ्यास पुस्तक किसके पास नहीं है?

- सुरेश कब तक घर आयेगा?

- कल यहाँ कौन आया था?

5.विस्मयावाचक वाक्य- जिस वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी, प्रेम आदि का भाव पाया जाता है, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं।

- वाह! क्या बात कही है।

- छिः! वे लोग कितने बुरे हैं।

- आहा! यहाँ बड़ा ही आनन्द है।

6.सन्देहवाचक वाक्य- जिस वाक्य में किसी काम के होने में सन्देह या संभावना का बोध होता है, उसे सन्देहवाचक वाक्य कहते हैं।

- शायद तुम्हें कल दिल्ली जाना पड़े।

- संभवतः सुरेश अभी सोया नहीं होगा।

- हो सकता है आज वर्षा हो जाए।

7.इच्छावाचक वाक्य- जिस वाक्य में व्यक्ति द्वारा इच्छा, मनोकामना, शाप, आशीष या शुभकामनाएँ व्यक्त की जाती हैं, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं।

- आपकी यात्रा मंगलमय हो।

- हमेशा खुश रहो।

- मैं एक बड़ा सा घर बनाना चाहती हूँ।

8.संकेतवाचक वाक्य- जिस वाक्य में एक क्रिया का होना या नहीं होना किसी दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं।

- यदि तुमने मेहनत की होती, तो अवश्य सफल होते।

- यदि वर्षा हुई होती, तो फसल भी अच्छी होती।

- यदि यूँ ही सर्दी पड़ती रही, तो पानी के सारे स्रोत जम जाएँगे।