“किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए जितने वर्ण या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग होते हैं, उन्हें उसी क्रम में लिखने को ‘वर्तनी’ कहते हैं।”

अंग्रेजी भाषा में इसे ‘स्पेलिंग’ व उर्दू भाषा में ‘हिज्जे’ कहते हैं।

वर्तनी संबंधी कुछ विशेष जानकारियाँ :-

1.लिखते समय सावधानी-

क. वर्णों की लिखावट में सावधानी– ‘ख’ को लिखते समय ध्यान दें कि ‘ख’ को ‘रव’ की तरह ना लिखें अन्यथा शब्द का अर्थ बदल भी सकता है।

जैसे :- रवाना – भोजन करना

रवाना – चले जाना

ख. शिरोरेखा – कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके ऊपर शिरोरेखा तोड़ी जाती है, चाहे वो वर्ण शब्द के मध्य में ही क्यों ना आए।

जैसे :- ध, थ, क्ष, श्र, भ, अ, श अधर्म, अन्यथा, कक्षा, अधिश्राम, कभी, शिरोरेखा, शुरुआत आदि।

नोट – शेष सभी वर्ण पर शिरोरेखा लगाई जाती है।

ग. संयुक्त वर्ण – दो वर्णों से मिलकर बना वर्ण संयुक्त वर्ण या अक्षर कहलाता है।

जब हम व्यंजन को आधा बनाते हैं, तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं। यदि शब्द के मध्य में आए हुए कुछ व्यंजन आधे हो, तो उन्हें आधा लिख सकते हैं, किंतु कुछ व्यंजन आधे नहीं लिखे जाते (जैसे- ङ, छ, द, ठ्, इ, द, दु, इ, ह), उन्हें दूसरे व्यंजन के साथ युग्म करके लिखा जाता है। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले वर्ण ‘दू, र् और हू’ हैं।

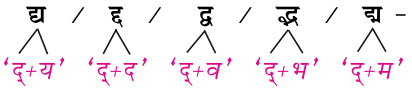

(अ) ‘दू’ का संयुक्त वर्ण रूप

यह अक्षर ‘दू और ‘य / द / व / भ / म’ का संयुक्त रूप है। इसमें पहला वर्ण ‘दू’ आधा (बिना स्वर के) और दूसरा वर्ण पूरा (स्वर के साथ) होता है।

जैसे- विद्या = विद्या, उद्यान = उद्यान, उद्देश्य = उद्देश्य, द्वारका = द्वारका, तद्भव = तद्भव, पद्मिनी = पद्मिनी।

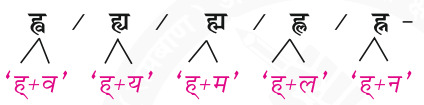

(ब) ‘हू’ का संयुक्त वर्ण रूप-

यह अक्षर ‘ह् और ‘व/य/म/ल / न’ का संयुक्त रूप है। इसमें पहला वर्ण ‘ह’ आधा (बिना स्वर के) और दूसरा वर्ण पूरा (स्वर के साथ) होता है।

जैसे- ह्वेल = वेल, ह्युमस = ह्युमस, ब्रह्मा = ब्रह्मा, आह्लाद = आह्लाद, अपहुति = अपहनुति ।

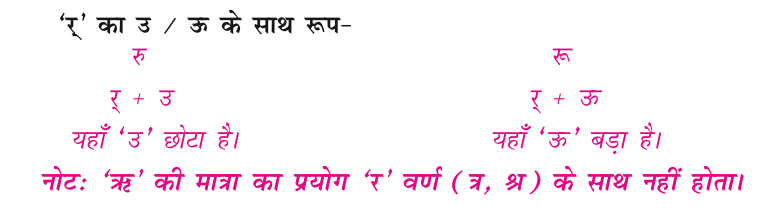

(स) ‘र्’ का संयुक्त वर्ण रूप ( ‘र्’ की मात्रा )-

‘र’ का पदेन ( ) रूप-यहाँ ‘र’ पूरा होता है, किन्तु यह जिस वर्ण के नीचे लगता है, वह वर्ण आधा होता है। जैसे- प्रकाश, ग्रह, क्रम, वज्र आदि। (पाई वाले व्यंजनों के साथ) ‘र’ का पदेन रूप गोलाकार वर्णों (ट, ठ, ड, ढ) के साथ () इस प्रकार होता है- ट्रक, ड्रम, ड्राइवर, ड्रेस आदि।

‘र्’ का रेफ़ (१) रूप- यह ‘र्’ आधा होता है। यह अपने पीछे वाले वर्ण पर जाकर जुड़ जाता है। जैसे- वर्ग, कार्य, कर्म, धार्मिक, वर्षा, गर्मी आदि।

2.वर्णों के उच्चारण में सावधानी-

क. यदि ‘स्’ के बाद ‘क से म’ तक में से कोई भी व्यंजन आये तो उच्चारण में ‘स्’ से पहले ‘इ’ की ध्वनि आती है, जबकि वहाँ ‘इ’ उपस्थित नहीं होता। इसके आगे ‘अ’ की ध्वनि नहीं आती।

जैसे:- स्कंद, स्टेज, स्नेह, स्पंज, स्फूर्ति, स्थान, स्मारक, स्तूप, स्कूल, स्थायी, स्तुति, स्पर्श, स्नान आदि।

ख. यदि ‘स्’ के बाद ‘य से ह’ तक में से कोई व्यंजन आये, तो ‘स्’ की ध्वनि ‘स्’ ही होती है।

जैसेः स्याही, स्लेट, स्लाइस, स्लिप आदि।

ग. जिन शब्दों में ‘स्’ के बाद ‘व’ व्यंजन आया हो, तो वहां उच्चारण में स्’ के बाद उ/ऊ होने का भ्रम होता है, जबकि वहाँ उ/ऊ नहीं होता।

जैसे स्वागत स्वभाव्र, स्वास्थ्य, स्वर्ग, स्वार्थ, स्वांग, स्वचालित, स्वप्न, स्वाभाविक आदि।

3.’ड’ और ‘ड़’ का प्रयोग- ‘ड’ का प्रयोग शब्द की शुरुआत में होता है, जबकि ‘ड़’ का प्रयोग शब्द का पहला वर्ण छोड़कर अन्य कहीं भी होता है।

जैसे: डमरु, डकैत, डकार, डगमगाना, डरावना, डलिया, सड़क, तड़प, जाड़ा, नाड़ी, उड़ान आदि।

4.’ढ’ और ‘ढ़’ का प्रयोग – ढ’ का प्रयोग शब्द की शुरुआत में होता है, जबकि ‘ढ़’ का प्रयोग शब्द का पहला वर्ण छोड़कर अन्य कहीं भी होता है।

जैसे:- ढोलक, ढक्कन, ढीठ, ढाल, ढलवाँ, ढूँढ़ना, चढ़ना, पढ़ना आदि।

नोट:- ‘ड़’ और ‘ढ़’ हिन्दी के नवीन विकसित वर्ण हैं। इनका प्रयोग संस्कृत शब्दों में नहीं पाया जाता और ना ही विदेशज शब्दों में।

जैसे- ब्रह्माण्ड, उड्डयान, निडर, निढाल, पंडित (संस्कृत), रोड (अँग्रेजी), गड्ढा (पुर्तगाली) आदि।

5.अनुस्वार, पंचमाक्षर और चन्द्रबिन्दु का प्रयोग-

अनुस्वार- अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में ‘अं’ की मात्रा के लिए, पंचमाक्षर के लिए तथा हिन्दी शब्दों में शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्राओं के साथ ‘अं’ की मात्रा के लिए होता है।

जैसे- संयम, संस्कार, गंगा, खंजन, मैं, क्यों।

चन्द्रबिन्दु- चन्द्रबिन्दु का प्रयोग हिन्दी शब्दों में ‘अं’ की मात्रा के लिए शिरोरेखा से नीचे वाली मात्राओं के साथ होता है। जैसे-आँधी, मुँह, बाँध, अँगूठी, कहाँ, यहाँ।

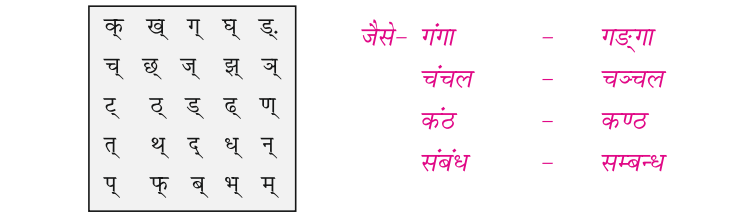

पंचमाक्षर- यदि किसी शब्द में कोई पंचमाक्षर आधा आए, और उसके तुरन्त बाद उसी वर्ग का कोई वर्ण आए, तो वह पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। इसका प्रयोग टंकण विधि में बहुत अधिक होता है।

6.’कि’ और ‘की’ का प्रयोग- ‘कि’ एक योजक का काम करती है, अर्थात ये दो वाक्यों या एक उपवाक्य और एक वाक्य को जोड़ने का काम करती है।

जैसे:- उसने कहा कि इस बार मैं घर जाऊँगा।

वह घर से बाहर निकला ही था कि वर्षा शुरू हो गई।

की – ‘की’ का प्रयोग दो रूपों में होता है-

1.’करना’ क्रिया के भूतकालिक रूप में।

उसने रातभर पढ़ाई की।

मोहन ने मेरी मदद की।

2.संबंध कारक के स्त्रीलिंग रूप में-

शिवम की पुस्तक खो गई।

रामू की बहन बाजार गई है।

‘ब’ और ‘व’ का प्रयोग– ‘ब’ और ‘व’ के प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इनके गलत प्रयोग से अर्थ बदल सकता है।

बहन भगिनी

वहन ढोना

बार – दफा

वार हमला / दिन

बाद उपरान्त

वाद बातचीत

प्रायः ‘ऋ, र, ष’ के बाद ‘न’ व्यंजन के स्थान पर ‘ण’ का प्रयोग होता है- जैसे- परिणाम, प्रमाण, रामायण, भूषण।

‘ये’ और ‘ए’ संबंधी अशुद्धि– हिन्दी में कुछ शब्दों के दो रूप व्यवहार में आते हैं; जैसे- रुपये और रुपए, लिये और लिए, संज्ञायें और संज्ञाएँ आदि। इन दोनों रूप को लेकर विद्वानों में काफी विवाद है; वैसे यह दोनों ही रूप सही माने जाते हैं, किंतु कुछ विद्वानों की माने तो इन शब्दों का ‘ए’ वाला रूप ज्यादा सही रहता है, क्योंकि इन शब्दों में वर्णों की संख्या कम रहती है, और भाषा का एक गुण है, जितने कम वर्ण प्रयोग किए जाए उतनी भाषा अच्छी मानी जाती है।

वर्ण वियोजन (विच्छेद) एवं वर्ण संयोजन-

अनुस्वार = अ+न्+उ+स्+व् + आ + र् + अ

वाल्मीकि = व् + आ + ल् + म् + ई+क् + इ

पंचमाक्षर = प् + अ + ञ्+च् + अ + म् + आ +क्ष् + अ + र् + अ

अभ्यास के लिए शब्द–

बहुव्रीहि- ब्+अ+हू+उ+व्+र्+ई+ह्+इ

विच्छेद- व्+इ+च+छ+ए+द्+अ

उद्यान- उ+द्+य्+आ+न्+अ

प्रसिद्ध- प्+र्+अ+स्+इ++ध्+अ

पद्मिनी– प्+अ+द्+म्+इ+न्+ई

चिह्न- च्+इ+ह्+न्+अ

तद्भव- त्+अ+द्+भ्+अ+व्+अ

द्वितीय- द्+व्+इ+त्+ई+य्+अ

पुरुष- पू+उ+र्+उ+ष्+अ