“जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं।”

जैसे- खाना, पीना, रोना, गाना, खेलना, पढ़ना, लिखना आदि।

“क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है, या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं।” जैसे-खा, पी, रो, गा, रवेल, पढ़, लिख आदि।

मूल क्रिया (धातु)- क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया पद का निर्माण होता है। धातु स्वतंत्र होती है, तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती।

जैसे- चल, पढ़, दौड़, गा, जा, सो, रो, कह, बोल, खा, पी आदि।

धातु में प्रत्यय लगाकर विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ बनाई जाती हैं।

जैसे- ‘लिख’ धातु से लिखा, लिखी, लिखता, लिखती, लिखते, लिखूँ, लिखेंगे, लिखवा, लिखवाया, लिखवाना आदि।

(1) सामान्य धातु- यह धातु, धातु में ‘ना/ ता’ प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, इसे सरल धातु भी कहा जाता है।

जैसे- सोना, गाना, जाना, बजाना, खाना, पीना आदि।

(2) व्युत्पन्न धातु- यह धातु, धातु में अन्य कोई प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है।

जैसे- हँसवाना, पिलवाना, दिलाना, दिलवाना, रुलाना, उठाना, उठावाना आदि।

(3) नाम धातु- यह धातु संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है।

जैसे- गाली से गरियाना, बात से बतियाना, गरम से गरमाना, लालच से ललचाना, शर्म से शर्माना, फिल्म से फिल्माना, हाथ से हथियाना, आप से अपनाना।

(4) सम्मिश्र धातु- यह धातु संज्ञा, विशेषण और क्रियाविशेषण शब्दों के पश्चात ‘करना, खाना, देना, आना, जाना, मारना, होना’ आदि पद लगाकर बनाई जाती है।

जैसे- करना नाम करना, छेद करना, हत्या करना आदि। होना नाम होना, छेद होना, हत्या होना आदि। खाना- मार खाना, रिश्वत खाना, हवा खाना आदि। आना- पसंद आना, नजर आना आदि। जाना भाग जाना, खा जाना, पी जाना, सो जाना आदि। मारना-चक्कर मारना, डींग मारना, झपट्टा मारना आदि।

(5) अनुकरणात्मक धातु- विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई जाने वाली धातुएँ अनुकरणात्मक धातु कहलाती हैं।

जैसे- भिनभिनाना, टनटनाना, हिनहिनाना, झनझनाना, खटखटाना आदि।

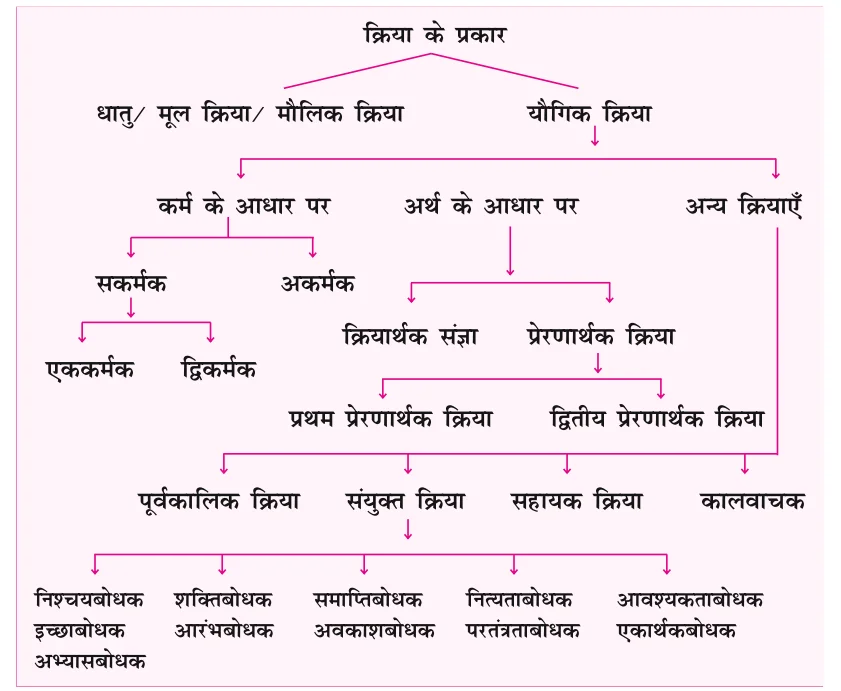

यौगिक क्रिया- यौगिक क्रिया मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार है-

A. कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद

सकर्मक क्रिया- जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। (जिस क्रिया का कर्म होता है।)

जैसे – हिमांशू संतरा खाता है। (सकर्मक क्रिया) दीपिका पत्र लिखती है। (सकर्मक क्रिया)

अकर्मक क्रिया- जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। (जिस क्रिया का कर्म नहीं होता।)

जैसे– बच्ची रोज रोती है। (अकर्मक क्रिया)

. लड़का मैदान में दौड़ता है। (अकर्मक क्रिया)

पहचान- किसी भी क्रिया में ‘क्या’ और ‘किसको’ से प्रश्न करने पर यदि प्रश्न का उत्तर मिलता है, तो वह उत्तर ही कर्म होता है, और वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। यदि कोई उत्तर नहीं मिलता, तो उस वाक्य की क्रिया अकर्मक क्रिया होती है।

- नवल किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब। (सकर्मक क्रिया)

- घोड़ा मैदान में दौड़ता है। क्या दौड़ता है? घोड़ा। (अकर्मक क्रिया)

- पक्षी आकाश में उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? पक्षी।

(अकर्मक क्रिया)

सकर्मक क्रिया के दो प्रकार की होती हैं-

(अ) एककर्मक क्रिया- जिस क्रिया का एक कर्म होता है, उसे एककर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे- अध्यापक ने हिन्दी पढ़ाई।

(ब) द्विकर्मक क्रिया- जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे- अध्यापक ने छात्रों को हिन्दी पढ़ाई। दीपू ने सुनील को थप्पड़ मारा।

B अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद-

क्रियार्थक संज्ञा- जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की भाँति व्यवहार करने लगती है, तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं।

जैसे- टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सुबह में दौड़ना शरीर के लिए अच्छा है।

प्रेरणार्थक क्रिया-

क. प्रथम प्रेरणार्थक- जो क्रिया सामने वाले व्यक्ति से कराई जाए, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। (यह क्रिया धातु में ‘लाना/आना’ जोड़कर बनाई जाती है। )

जैसे- 1. माँ, आज खाने में चावल बनाना। 2. दीपक, ये पुस्तक उठाना।

ख. द्वितीय प्रेरणार्थक जो क्रिया किसी तीसरे व्यक्ति से कराई जाए, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। (यह क्रिया धातु में ‘वाना’ जोड़कर बनाई जाती है।)

जैसे– 1.माँ, आज खाने में चावल बनवाना। 2. दीपक, ये पुस्तक उठवाना।

ख. द्वितीय प्रेरणार्थक- जो क्रिया किसी तीसरे व्यक्ति से कराई जाए, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। (यह क्रिया धातु में ‘वाना’ जोड़कर बनाई जाती है।)

जैसे-1. माँ, आज खाने में चावल बनवाना। 2. दीपक, ये पुस्तक उठवाना।

C क्रिया के अन्य भेद-

(क) पूर्वकालिक क्रिया–

जब किसी वाक्य में कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। (यह क्रिया धातु में ‘कर’ जोड़कर बनाई जाती है।)

जैसे- 1. राजीव खाना खाकर सो गया। 2. दीपू नहाकर स्कूल जाता था।

(ख) संयुक्त क्रिया- दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बन कर नया अर्थ देती है, उसे संयुक्त या यौगिक क्रिया कहते हैं। ये संयुक्त क्रियाएँ 11 प्रकार की होती हैं-

- निश्चयबोधक संयुक्त क्रिया- ऐसी क्रिया जहाँ कार्य के निश्चित रूप से होने का बोध हो, निश्चयबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं।

जैसे- 1. लड़का दौड़ते – दौड़ते गिर पड़ा। 2. बच्चा रोते-रोते सो गया।

2.शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया– ऐसी क्रिया जहाँ काम को करने की शक्ति हो, शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। (धातु के बाद ‘सकना’ शब्द लगा हो।)

जैसे- 1. मैं अब किताब लिख सकता हूँ।

2.मीनाक्षी नृत्य कर सकती है।

3.समाप्तिबोधक संयुक्त क्रिया- ऐसी क्रिया जहाँ कार्य समाप्त होने का बोध हो, समाप्तिबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। (धातु के बाद ‘चुका’ शब्द लगा हो।)

जैसे- 1. मैं खाना खा चुका हूँ। 2. विजय अपने बच्चे को सुला चुका है।

4.नित्यताबोधक संयुक्त क्रिया-

ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य के होने की नित्यता का बोध हो, नित्यताबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। (अर्थात ऐसा कार्य जो पहले भी होता रहा है, और आगे भी इसी प्रकार होता रहेगा)

जैसे- 1.तुम दिल्ली में मेरे साथ रहा करना। 2. सूर्य पूर्व में उगा करता है। 3. चन्द्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा को हुआ करता है।

5.आवश्यकताबोधक संयुक्त क्रिया– ऐसी क्रिया जिससे किसी कार्य की आवश्यकता का बोध हो, आवश्यकताबोध क संयुक्त क्रिया कहते हैं। (धातु के बाद ‘चाहिए’ शब्द लगा हो।)

जैसे- 1.सोनू को परिश्रम करना चाहिए। 2. हमें अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए।

6.इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया– ऐसी क्रिया जहाँ किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा दिखाई जाए, इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। (धातु के बाद ‘चाहता’ शब्द लगा हो।)

जैसे- 1. मैं एक घड़ी खरीदना चाहती हूँ। 2. दीपक सरकारी नौकरी करना चाहता है।

7.आरम्भबोधक संयुक्त क्रिया- ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य का आरम्भ (शुरू होना) होना दिखाया जाए, आरम्भबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं।

जैसे– 1. जया अब स्कूल जाने लगी है। 2. अजय ऑफिस में काम करने लगा है।

- अवकाशबोधक संयुक्त क्रिया

ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य को करने की आज्ञा या छूट दी जाए, उसे अवकाशबोधक या अनुमतिबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं।

जैसे- 1.सुरेश को जाने दो। 2.आदित्य को बोलने दो। - परतंत्रताबोधक संयुक्त क्रिया

ऐसी क्रिया जहाँ किसी कार्य को मजबूरी में करना पड़ता हो, परतंत्रताबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। (इसमें धातु के बाद ‘पड़ना’ शब्द लगा होता है।)

जैसे- 1.राजीव को हर रोज बाजार जाना पड़ता है। 2.सुमन को कल खाना बनाना पड़ेगा। - एकार्थकबोधक संयुक्त क्रिया

ऐसी क्रिया जहाँ दो क्रिया मिलकर एक ही अर्थ प्रदान करें अथवा दो समान ध्वनि वाली क्रिया एक साथ आई हों, एकार्थकबोधक या पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं।

जैसे- 1.सविता बात-बात पर रोने-धोने लगती है। 2. मेरे दादाजी अब अच्छी तरह से चलने-फिरने लगे हैं।

11.अभ्यासबोधक संयुक्त क्रिया- ऐसी क्रिया जो क्रिया में अभ्यास का बोध कराए,

अभ्यासबोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। (किसी क्रिया

के साथ ‘करती/ करता करते हैं लगा हो)

जैसे- 1.नवल पढ़ा करता है।

2.सचिन खेला करता है।

(ग) सहायक क्रिया-

जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसका भाव स्पष्ट / भाव को पूरा करती है, तथा क्रिया के काल के विषय में बताती है, सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे- 1.मैं घर जाता है।

2.वे हँस रहे थे।

यहाँ ‘जाना’ मुख्य क्रिया, ‘हूँ’ सहायक क्रिया यहाँ ‘हँसना’ मुख्य क्रिया, ‘रहे थे’ सहायक क्रिया

(घ) कालवाचक- क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया किस समय हुई है, उसे कालवाचक क्रिया कहते हैं। इसे हम ‘काल’ के नाम से पढ़ते हैं।