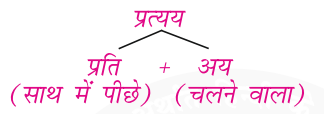

प्रत्यय का परिचय

प्रत्यय एक महत्वपूर्ण भाषाई तत्व है, जिसका प्रयोग किसी मूल शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। प्रत्यय का अर्थ होता है एक ऐसा शब्दांश या अक्षर जो मूल शब्द के साथ मिलकर नए शब्द का निर्माण करता है और उसके अर्थ को बदलता या विस्तारित करता है। प्रत्यय की इस विशेषता के कारण ही भाषा में विविधता और गहराई आती है।

उदाहरण के तौर पर, ‘लिख’ शब्द को लें। जब इस मूल शब्द के साथ ‘ना’ प्रत्यय जोड़ा जाता है तो नया शब्द ‘लिखना’ बनता है। इस नए शब्द का अर्थ मूल शब्द ‘लिख’ से अलग होता है, जो अब क्रिया में परिवर्तित हो जाता है। प्रत्यय का यह जोड़ न केवल शब्द के रूप को बदलता है, बल्कि उसके प्रयोग और अर्थ को भी विस्तारित करता है।

भाषा में प्रत्यय का प्रयोग केवल हिंदी में ही नहीं, बल्कि अन्य भाषाओं में भी व्यापक रूप से किया जाता है। यह भाषाई संरचना को अधिक समृद्ध और व्यापक बनाता है। प्रत्यय की यह प्रक्रिया भाषा की गतिशीलता और विकास को दर्शाती है, जो समय के साथ नए शब्दों और अभिव्यक्तियों को जन्म देती है।

प्रत्यय के प्रकार

भारतीय भाषाओं में प्रत्ययों का महत्व अत्यधिक है, और इन्हें समझना भाषा के विकास और संप्रेषण के लिए आवश्यक है। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय।

कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो किसी क्रिया से संज्ञा या विशेषण का निर्माण करते हैं। उदाहरण स्वरूप, ‘लिख’ क्रिया में ‘कृ’ प्रत्यय जोड़ने पर ‘लेखक’ शब्द बनता है, जो संज्ञा है। इसी प्रकार, ‘पढ़’ क्रिया में ‘न’ प्रत्यय जोड़ने पर ‘पाठक’ शब्द तैयार होता है। ये शब्द मूल क्रिया से उत्पन्न होते हैं और नई संज्ञा या विशेषण का रूप लेते हैं। कृत प्रत्यय भाषा में संज्ञा और विशेषण निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

दूसरी ओर, तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो किसी संज्ञा से संज्ञा या विशेषण का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, ‘ग्राम’ शब्द में ‘णिक’ प्रत्यय जोड़ने पर ‘ग्रामिक’ शब्द बनता है, जो विशेषण है। इसी तरह, ‘राजा’ शब्द में ‘क’ प्रत्यय जोड़ने पर ‘राजकुमार’ शब्द बनता है, जो एक नई संज्ञा है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा को विस्तारित करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं और भाषा को अधिक समृद्ध बनाते हैं।

इस प्रकार, कृत और तद्धित प्रत्यय दोनों ही भाषा की संजीवनी शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया को संज्ञा या विशेषण में परिवर्तित करके भाषा को विविधता प्रदान करते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञाओं को विस्तारित करके नए शब्दों का सृजन करते हैं। इन दोनों प्रकार के प्रत्ययों की समझ भाषा के अध्ययन में महत्वपूर्ण है और यह भाषा विकास के लिए अनिवार्य है।

कृत प्रत्यय का परिचय

हिंदी व्याकरण में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है और कृत प्रत्यय इनमें से एक प्रमुख प्रकार है। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो किसी क्रिया के मूल रूप में जुड़कर संज्ञा या विशेषण का निर्माण करते हैं। यह प्रत्यय किसी क्रिया के अर्थ को विस्तार देकर उसे विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं।

उदाहरण स्वरूप, ‘पढ़’ क्रिया को लें। जब इसमें ‘न’ प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो यह ‘पढ़ना’ शब्द बन जाता है, जो एक क्रियापद है। इसी प्रकार, ‘खेल’ क्रिया में ‘न’ प्रत्यय जोड़ने पर ‘खेलना’ शब्द का निर्माण होता है। यह शब्द न केवल क्रिया की प्रकृति को दर्शाता है, बल्कि इसके उपयोग के अनुसार संज्ञा या विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है।

कृत प्रत्यय का महत्व केवल संज्ञा या विशेषण बनाने तक ही सीमित नहीं है। यह शब्दों के अर्थ को भी गहराई और विविधता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, ‘लिख’ क्रिया में ‘क’ प्रत्यय जोड़ने पर ‘लेखक’ शब्द बनता है, जो उस व्यक्ति को दर्शाता है जो लिखता है। इसी प्रकार, ‘भाषण’ क्रिया में ‘क’ प्रत्यय जोड़ने पर ‘भाषक’ शब्द का निर्माण होता है, जो वक्ता को दर्शाता है।

इस प्रकार, कृत प्रत्यय क्रिया को संज्ञा या विशेषण में बदलने का एक सशक्त माध्यम है, जो भाषा को समृद्ध और विविध बनाता है। यह न केवल शब्द निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाता है, बल्कि भाषा के उपयोग को भी अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाता है।

तद्धित प्रत्यय का परिचय

तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा से संज्ञा या विशेषण बनाते हैं। ये भाषा की संरचना और समृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तद्धित प्रत्यय जोड़ने से शब्दों की नई श्रेणियाँ उत्पन्न होती हैं, जो उन्हें अधिक विशिष्ट और संप्रेषणीय बनाती हैं। उदाहरण के लिए, ‘गुरु’ संज्ञा में ‘व’ प्रत्यय जोड़ने से ‘गुरुवर’ शब्द बनता है, जिसका अर्थ ‘आदरणीय गुरु’ होता है। इस प्रकार, तद्धित प्रत्यय शब्दों में नए अर्थ और धारणा जोड़ते हैं।

तद्धित प्रत्यय का प्रयोग विभिन्न संदर्भों और प्रयोजनों में किया जा सकता है। जैसे ‘बालक’ में ‘क’ प्रत्यय जोड़ने से ‘बालक’ से ‘बालकत्व’ बनता है, जो बाल्यावस्था या बचपन को दर्शाता है। इसी प्रकार, ‘राजा’ में ‘क’ जोड़ने से ‘राजक’ बनता है, जिसका अर्थ ‘राजा का पुत्र’ होता है। ये प्रत्यय शब्दों को और भी अधिक स्पष्ट और विशिष्ट बनाते हैं।

इसके अतिरिक्त, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग विशेषण बनाने में भी होता है। उदाहरण के लिए, ‘मित्र’ में ‘जा’ प्रत्यय जोड़ने से ‘मित्रजा’ शब्द बनता है, जिसका अर्थ ‘मित्र का पुत्र’ होता है। इसी प्रकार, ‘देव’ में ‘अ’ जोड़ने से ‘दैविक’ शब्द बनता है, जो ‘देवताओं से संबंधित’ को दर्शाता है।

इस प्रकार, तद्धित प्रत्यय शब्दों में विविधता और गहराई जोड़ते हैं, जिससे भाषा का विकास और विस्तार होता है। वे न केवल शब्दों को नई पहचान देते हैं, बल्कि उनके अर्थ को भी विस्तारित करते हैं। तद्धित प्रत्यय के उपयोग से भाषा की अभिव्यक्ति और भी समृद्ध और प्रभावशाली बनती है।

प्रत्यय जोड़ने के नियम

प्रत्यय जोड़ने के नियमों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रक्रिया मूल शब्द के स्वर और व्यंजन में बदलाव ला सकती है। प्रत्यय जोड़ते समय कुछ मूलभूत नियमों का पालन किया जाता है, जिससे शब्द के अर्थ और रूप में सामंजस्य बना रहता है।

सबसे पहले, प्रत्यय जोड़ने से पहले यह देखना आवश्यक होता है कि मूल शब्द का आखिरी अक्षर स्वर है या व्यंजन। यदि मूल शब्द का अंत स्वर से होता है, तो प्रत्यय जोड़ने पर स्वर में परिवर्तन आ सकता है। उदाहरण के लिए, ‘सुंदर’ शब्द में ‘ता’ प्रत्यय जोड़ने पर यह ‘सुंदरता’ बन जाता है। यहां ‘सुंदर’ के अंत में ‘अ’ स्वर होने के कारण ‘ता’ प्रत्यय जुड़ने पर स्वर में परिवर्तन हुआ।

दूसरे, यदि मूल शब्द का अंत व्यंजन से होता है, तो प्रत्यय जोड़ने पर व्यंजन में बदलाव हो सकता है। जैसे कि ‘मित्र’ शब्द में ‘ता’ प्रत्यय जोड़ने पर यह ‘मित्रता’ बन जाता है। यहां ‘मित्र’ के अंत में ‘र’ व्यंजन है, जिसे ‘ता’ प्रत्यय जोड़ने पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता।

इसके अलावा, कुछ विशेष प्रत्ययों को जोड़ते समय अन्य नियमों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि, ‘ई’ प्रत्यय जोड़ते समय मूल शब्द के अंत में ‘आ’ स्वर हो तो वह ‘ई’ में बदल जाता है। उदाहरणस्वरूप, ‘सुंदर’ में ‘ई’ प्रत्यय जोड़ने पर ‘सुंदरी’ बनता है।

इन नियमों का पालन करके प्रत्यय जोड़ने से शब्दों के निर्माण में स्पष्टता और सही अर्थ बनाए रखना संभव हो पाता है। प्रत्यय जोड़ते समय इन नियमों को ध्यान में रखना भाषा के व्याकरणिक ढांचे को समझने और उपयोग करने में सहायक होता है।

प्रत्यय के उपयोग के लाभ

प्रत्यय के उपयोग से भाषा में अनेक लाभ होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि प्रत्यय जोड़ने से शब्द का अर्थ बदल सकता है, जिससे भाषा में विविधता आती है। उदाहरण के लिए, ‘लिख’ शब्द में ‘न’ प्रत्यय जोड़ने से ‘लेखन’ शब्द बनता है, जिसका अर्थ ‘लिखने की क्रिया’ हो जाता है। इस प्रकार, प्रत्यय जोड़ने से हम शब्दों का नया रूप बना सकते हैं और उनके अर्थ को विस्तारित कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रत्यय का उपयोग भाषा को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाता है। जब हम शब्दों में प्रत्यय जोड़ते हैं, तो उनका अर्थ और अधिक स्पष्ट हो जाता है, जिससे हमारे विचारों को व्यक्त करना सरल हो जाता है। यह विशेष रूप से लेखन और वाक्-चातुर्य में महत्वपूर्ण होता है, जहाँ स्पष्टता और प्रभावी संप्रेषण की आवश्यकता होती है।

भाषा की समृद्धि बढ़ाने में भी प्रत्यय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रत्यय जोड़कर हम नए शब्द बना सकते हैं, जिससे हमारी शब्दावली में वृद्धि होती है। यह न केवल हमें अधिक शब्दों का ज्ञान कराता है बल्कि हमारी भाषा को भी अधिक समृद्ध बनाता है। इसके माध्यम से हम विभिन्न विषयों पर अधिक सटीक और विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

अंत में, प्रत्यय का उपयोग भाषा को अधिक प्रभावी और संप्रेषणीय बनाता है। अनुकूल प्रत्ययों का प्रयोग करके हम अपनी भाषा को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं, जिससे हमारे विचार और संदेश अधिक प्रभावी ढंग से संप्रेषित हो सकते हैं। इस प्रकार, प्रत्यय का उपयोग भाषा के विभिन्न पहलुओं में सुधार लाता है और उसे अधिक समृद्ध और प्रभावी बनाता है।

प्रत्यय की भूमिका भाषा में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे शब्दों को नई अर्थवत्ता और स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रत्यय के विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इस अवधारणा को और स्पष्ट किया जा सकता है।

प्रत्यय के उदाहरण

उदाहरण के लिए, ‘खेल’ शब्द को लें। इसमें ‘ना’ प्रत्यय जोड़कर ‘खेलना’ बनाया जा सकता है। यहाँ ‘खेल’ शब्द एक क्रिया है, और ‘ना’ जोड़ने से यह क्रियापद बन जाता है। इसी प्रकार, ‘गायन’ शब्द में ‘क’ प्रत्यय जोड़कर ‘गायक’ बना सकते हैं। इस उदाहरण में, ‘गायन’ शब्द संज्ञा है, और ‘क’ प्रत्यय जोड़ने से यह व्यक्ति-सूचक संज्ञा बन जाता है जो ‘गाना गाने वाला’ व्यक्त करता है।

एक अन्य उदाहरण में, ‘शब्द’ शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ‘शब्द’ में ‘ता’ प्रत्यय जोड़कर ‘शब्दता’ बनाया जा सकता है। यहाँ ‘शब्द’ मूल रूप में एक संज्ञा है, और ‘ता’ जोड़ने से यह अमूर्त संज्ञा बन जाता है जो किसी गुण या अवस्था को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, ‘पढ़’ शब्द में ‘ना’ प्रत्यय जोड़कर ‘पढ़ना’ बनाना भी एक उदाहरण है। इस प्रक्रिया में, ‘पढ़’ क्रिया है, और ‘ना’ प्रत्यय जोड़ने से यह क्रियापद बन जाता है। इसी तरह, ‘अध्ययन’ में ‘क’ जोड़कर ‘अध्यापक’ बनाया जा सकता है, जहाँ ‘अध्ययन’ एक क्रिया है और ‘क’ प्रत्यय जोड़ने से यह व्यक्ति को इंगित करने वाला शब्द बन जाता है।

प्रत्यय के अन्य उदाहरणों में ‘सुख’ में ‘ता’ जोड़कर ‘सुखता’, ‘दुख’ में ‘द’ जोड़कर ‘दुखद’, ‘सुंदर’ में ‘ता’ जोड़कर ‘सुंदरता’ आदि शामिल हैं। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि प्रत्यय शब्दों के अर्थ और स्वरूप को बदलने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रत्यय का महत्व

भाषा और साहित्य में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्यय उन शब्दांशों या ध्वनियों को कहा जाता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या नया शब्द बना देते हैं। यह भाषा को अधिक प्रभावी और संप्रेषणीय बनाते हैं, जिससे विचारों को स्पष्ट और सटीक तरीके से व्यक्त किया जा सकता है।

प्रत्यय भाषा के विकास और संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा की जटिलता और विविधता को बढ़ाते हुए, यह शब्दों के निर्माण और उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। उदाहरण के लिए, हिंदी में ‘पाठ’ शब्द में ‘क’ प्रत्यय जोड़ने से ‘पाठक’ बन जाता है, जिसका अर्थ है ‘जो पढ़ता है’। इसी प्रकार, ‘उद्यम’ शब्द में ‘ी’ प्रत्यय जोड़ने से ‘उद्यमी’ बन जाता है, जिसका अर्थ है ‘जो उद्यम करता है’।

साहित्य में भी प्रत्यय का विशेष महत्व है। कवि, लेखक और साहित्यकार प्रत्यय का प्रयोग करके अपने लेखन को अधिक प्रभावशाली और सारगर्भित बनाते हैं। यह न केवल पाठक को शब्दों के अर्थ को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, बल्कि साहित्य की गहराई और उसकी अभिव्यक्ति को भी समृद्ध करता है।

इसके अलावा, प्रत्यय का उपयोग भाषा की व्याकरणिक संरचना में भी अहम भूमिका निभाता है। यह शब्दों के रूपांतरण और उनके सही उपयोग को सुनिश्चित करता है, जिससे भाषा की नियमबद्धता और सुव्यवस्था बनी रहती है। प्रत्यय के माध्यम से नए शब्द और वाक्यांश निर्मित होते हैं, जो भाषा को अधिक जीवंत और समृद्ध बनाते हैं।

“वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अन्त में जुड़कर उसके अर्थ या लिंग या वचन में परिवर्तन कर दे, वह प्रत्यय कहलाता है।”

प्रत्यय के प्रकार

प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं-

- कृत प्रत्यय

- तद्धित प्रत्यय

कृत प्रत्ययः- वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अन्त में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदन्त कहलाते हैं।

पढ़ (धातु) आकू पढ़ाकू तैर (धातु) + आक = तैराक

मर (धातु) + इयल = मरियल कह (धातु) आवत = कहावत

तद्धित प्रत्ययः-

वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अन्त में प्रयुक्त होते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द तद्धितान्त कहलाते हैं।

जैसे- मानव (संज्ञा) ता मानवता सोना (संज्ञा) + आर = सुनार मीठा (विशेषण) + आस = मिठास अपना (सर्वनाम) त्व अपनत्व

प्रत्यय संबंधी कुछ प्रमुख बातें –

1.उपसर्गों की तरह प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते हैं, और ना ही प्रत्ययों का कोई अर्थ होता है।

2.प्रत्ययों से शब्दों का विस्तार होता है। कुछ प्रत्यय मूल शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, तथा कुछ प्रत्यय कोई परिवर्तन नहीं करते।

3.किसी मूल शब्द (धातु, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण) में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है।

पढ़ (धातु) + आकू = पढ़ाकू

नमक (संज्ञा) + ईन = नमकीन

मोटा (विशेषण) + पा = मोटापा

प्रत्यय लगाने के कुछ नियम- सामान्यतः इन प्रत्ययों को जब किसी शब्द के साथ जोड़ा जाता है, तो मूल शब्द का अंतिम स्वर हटाकर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है।

| प्रत्यय | निर्मित शब्द |

| आक आकू इयल ऊ आवना आऊ आना आवत औना आ आई आप आव ईया ई आहट आवट ईन | तैराक (तैर), उड़ाक (उड़) लड़ाकू (लड़), पढ़ाकू (पढ़), उड़ाकू (उड़) मरियल (मर), सड़ियल (सड़), अड़ियल (अड़) उतारू (उतार), चालू (चाल), झाडू सुहावना (सुहा), लुभावना (लुभा) टिकाऊ (टिक), बिकाऊ (बिक) मिटाना (मिट), पढ़ाना (पढ़), लिखाना (लिख) कहावत (कह) बिछौना (बिछ) झूला (झूल), घेरा (घेर), लिखा (लिख) लिखाई (लिख), पढ़ाई (पढ़), चढ़ाई (चढ़) मिलाप (मिल), घुमाव (घुम), उतराव (उतर), चुनाव (चुन) रसोईया (रसोइ) हँसी (हँस), बोली (बोल), धमकी (धमक) चिल्लाहट (चिल्ला), घबराहट (घबरा), बुलाहट (बुला) तरावट (तरी), लिखावट (लिख), बनावट (बना) नमकीन (नमक), रंगीन (रंग), शौकीन (शौक) |

2. जो प्रत्यय धातु के तुरंत बाद जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं, वे क्रिया प्रत्यय कहलाते हैं। ये प्रत्यय मूल शब्द के अन्तिम स्वर में भी कोई बदलाव नहीं करते।

| प्रत्यय ना नी या ता/ती/ते | निर्मित शब्द खाना (खा), गाना (गा), रोना (रो) करनी (कर), भरनी (भर), ओढ़नी (ओढ़) खाया (खा), पीया (पी), गाया (गा) लिखता (लिख), पढ़ती (पढ़), जाते (जा) |

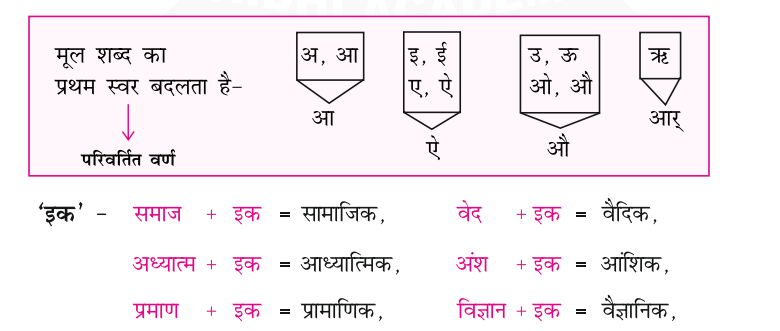

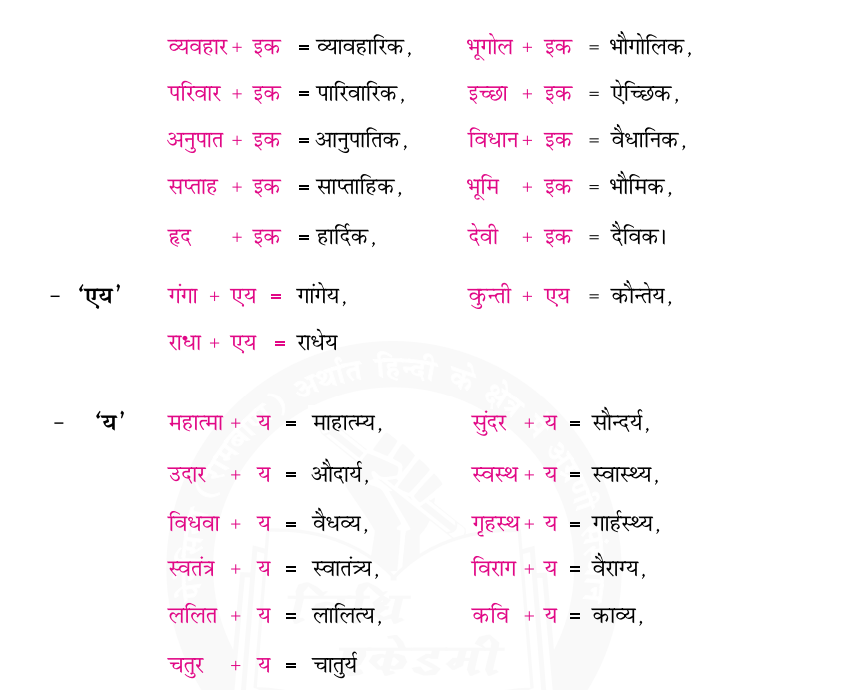

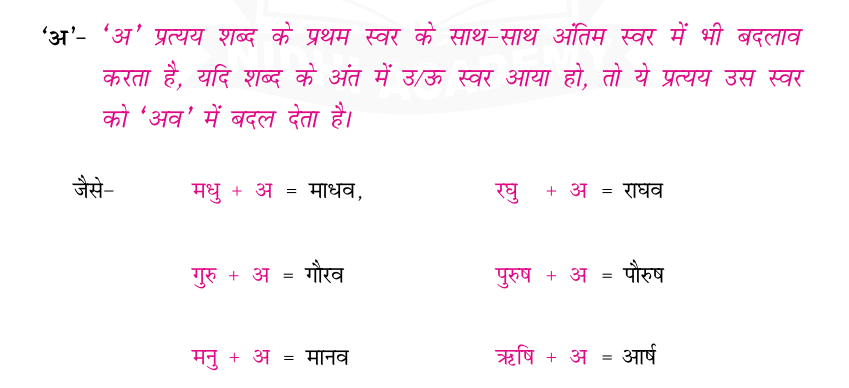

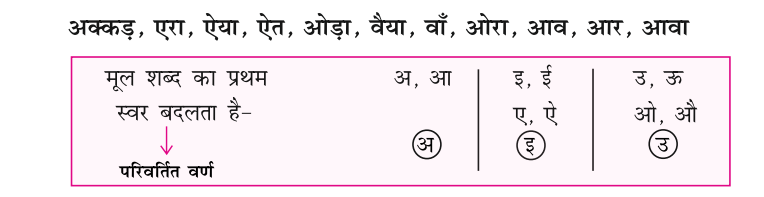

3. सामान्यतः ‘इक, एय, य, अ, इ’ प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है, तो ये मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव कर देते हैं, और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर शब्द में जुड़ जाते हैं।

4. कुछ प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है, तो ये प्रत्यय मूल शब्द के प्रथम स्वर को लघु कर देते हैं, और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर शब्द में जुड़ जाते हैं।

| प्रत्यय अक्कड़ एरा ऐया ओड़ा वैया वाँ आव आर आवा | निर्मित शब्द भुलक्कड़ (भूल), बुझक्कड़ (बूझ), घुमक्कड़ (घूम) लुटेरा (लूट), चचेरा (चाचा), ममेरा (मामा), भरैया (भर), कटैया (काट) भगोड़ा (भाग), हँसोड़ा (हँस), चटोरा (चाट) गवैया (गा), खिवैया (खे) ढलवाँ (ढाल), पिटवाँ (पीट) घुमाव (घूम), उतराव (उतर), चुनाव (चुन) लुहार (लोहा), सुनार (सोना) दिखावा (देख), भुलावा (भूल) |

5.धातु के साथ ‘अनीय’ प्रत्यय का प्रयोग होता है, ‘ईय’ प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है।

पठ + अनीय = पठनीय, कथ + अनीय = कथनीय।

6.’य’ प्रत्यय के साथ ‘ता’ प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है।

सौन्दर्यता (X) सुन्दरता (√)

7.’त्व’ प्रत्यय के साथ ‘ता’ प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है।

निजत्वता (X) निजत्व (√)

8. स्त्री प्रत्ययः जिन प्रत्ययों के प्रयोग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनाये जाते हैं, उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। जैसे- घोड़ा घोड़ी, लड़का-लड़की आदि।

‘आनी’ प्रत्यय लगाकर- सेठ + आनी = सेठानी, गुरु आनी = गुरुआनी

‘ई’ प्रत्यय लगाकर- पुत्र + ई = पुत्री, दादा + ई=दादी, बेटा + ई = बेटी

‘आ’ प्रत्यय लगाकर- सुत + आ = सुता, श्याम + आ = श्यामा, निर्मल + आ = निर्मला, चंचल + आ = चंचला

‘इन’ प्रत्यय लगाकर- सुनार + इन = सुनारिन, धोबी + इन = धोबिन, ग्वाला + इन = ग्वालिन, जमादार + इन = जमादारिन

‘आइन’ प्रत्यय लगाकर- ठाकुर + आइन = ठकुराइन, ओझा आइन = ओझाइन,

इका प्रत्यय लगाकर- लेखक + इका = लेखिका, नायक + इका = नायिका, सेवक + इका सेविका, गायक + इका = गायिका

‘वती’ प्रत्यय लगाकर- बलवान = बलवती, भगवान = भगवती, धनवान = धनवती

‘मति’ प्रत्यय लगाकर बुद्धिमान = बुद्धिमति, श्रीमान श्रीमति

‘इया’ प्रत्यय लगाकर- बन्दर = बन्दरिया, बूढ़ा = बूढ़िया, डिब्बा = डिब्बिया

‘नी’ प्रत्यय लगाकर- मोर + नी = मोरनी, शेरनी शेरनी

‘वी’ प्रत्यय लगाकर- साधु + वी = साध्वी