व्याकरण शब्द वि+आ+करण से बना है, जिसका अर्थ होता है- पृथक-पृथक करना या विश्लेषण करना या भली-भांति समझना। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, समझने, बोलने और लिखने की विधि का ज्ञान कराता है।

हिन्दी व्याकरण को चार भागों में बाँटा गया है-

(क) वर्ण विभाग- इसके अन्तर्गत वर्णों (स्वर एवं व्यंजन) का आकार, इनके उच्चारण तथा इनके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है।

(ख) शब्द विभाग- इसके अंतर्गत शब्दों के वर्गीकरण, उसके रूपान्तरण तथा शब्द निर्माण

(संधि, उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास) का अध्ययन किया जाता है।

(ग) पद विभाग- इसके अन्तर्गत पद के भेद (संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्द आदि) रूपान्तरण और संबंधी नियमों का अध्ययन किया जाता है।

(घ) वाक्य विभाग- इसके अन्तर्गत पदों का परस्पर संबंध और वाक्य बनाने के नियमों का अध्ययन किया जाता है।

भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हों, वर्ण कहलाते हैं, जैसे एक शब्द है-पीला। पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाएँ तो वे होंगे- पी + ला। अब यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाएँ तो होंगे प् + ई तथा ल् + आ। अब यदि प् ई, ल् आ के भी हम टुकड़े करना चाहें तो यह संभव नहीं है। अतः ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। ये ध्वनियाँ दो ही प्रकार की होती हैं-स्वर तथा व्यंजन ।

वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। मुँह से उच्चरित होनेवाली ध्वनियों और लिखे जानेवाले इन लिपि चिह्नों (वर्णों) को दो भागों में बाँटा जाता है-

वर्ण विभाग

वर्णमाला की परिभाषा-

वर्णों (लिपि-चिह्नों) के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं।

वर्ण = ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि = वर्ण का मौखिक रूप

वर्ण दो प्रकार के होते हैं-

| स्वर– स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। अ, इ, उ | व्यंजन – स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को ‘व्यंजन’ कहते हैं। कू, गू, चू, ट् |

1. स्वर

“स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं।” इनकी संख्या कुल संख्या-13 [11(अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ) + 2 (अं अ:)]. मूलतः स्वर/ सामान्यतः स्वर/ हिंदी में स्वर-11, मूल स्वर- 4 (अ, इ, उ, ऋ) होती है।

स्वर की मात्रा – व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चरणों को स्पष्ट करने के लिए जर व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं, तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकार जिस रूप में आते हैं, उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं।

जैसे- आ,अ,ऐ,ओ,औ,अं,उ,ऊ,ऋ,ए,अः

[क, का, कि, की, कु, कू, कृ, के, के, को, कौ, कं/ कँ, कः]

स्मरण रहे- १-1,ौ मात्राएँ वर्ण के पीछे लगती हैं। जैसे – राधा, नीलम, सोनम, गौरी, अतः आदि।

२- मात्रा वर्ण के पहले लगती है। जैसे – निधि, सिरा, जिसका आदि।

३- मात्राएँ वर्ण के नीचे लगती हैं। जैसे- कुसुम, दीपू, कृषि, वृत्त आदि।

४- * मात्राएँ वर्ण के ऊपर लगती हैं। जैसे- पैर, सैर, आँख, चाँद, देवेन्द्र आदि।

५- जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो, तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे- आदमी, इमली, ईख, ऊन, एहसास आदि।

6. जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ दो स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे- मात्राएँ शुरुआत, गुंजाइश आदि।

स्वरों का वर्गीकरण (प्रकार)

स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है- उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, मुँह खुलने की स्थिति के आधार पर।

१. उच्चारण काल के आधार पर उच्चारण काल के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं- हस्व स्वर, दीर्घ स्वर।

(क) इस्व स्वर-

जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें इस्व स्वर कहते हैं। इन्हें लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। ये होते है- अ, इ, उ, ऋ।

(ख) दीर्घ स्वर

जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं।

जैसे- आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ।

(विशेष- संस्कृत में प्लुत नाम से स्वर का एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका उपयोग नहीं होता। हिंदी भाषा में इसे प्लुत चिह्न के नाम से पढ़ा जाता है। इसका प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है। जैसे- राऽऽधाऽऽ, मोऽऽहन, धीऽऽरज आदि।)

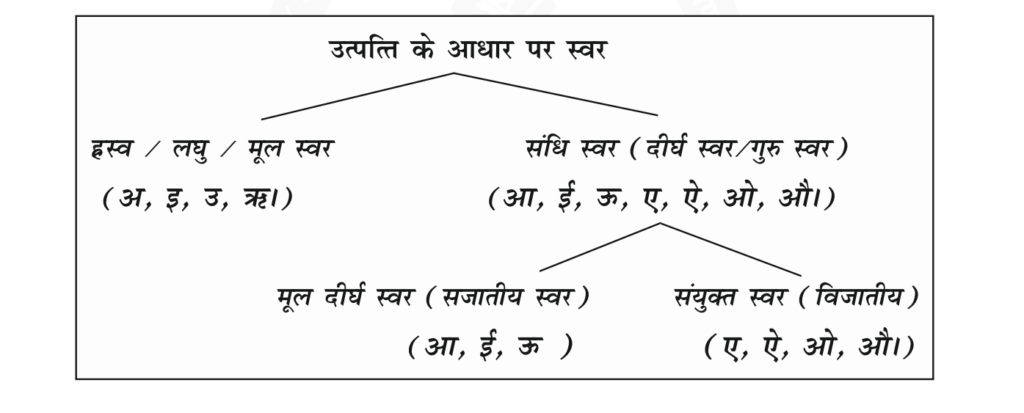

२. उत्पत्ति के आधार पर –

उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं- मूल (ख स्वर, संधि (दीर्घ गुरु) स्वर।

(क) मूल स्वर – मूल स्वर चार होते हैं। जैसे- अ, इ, उ, ऋ

(ख) संधि (संध्य) स्वर – जो स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं अथवा दो स्वरों के योग से बनते हैं, उन्हें ‘सन्धि स्वर’ या ‘दीर्घ स्वर’ या ‘गुरु स्वर’ – कहते हैं। सन्धि स्वर दो प्रकार के होते हैं- मूल दीर्घ स्वर तथा संयुक्त स्वर।

मूल दीर्घ स्वर- आ (अ+अ), ई (इ+इ), ऊ (उ+उ)। संयुक्त स्वर- ए (अ+इ), ऐ (अ+ए), ओ (अ+उ), औ (अ+ओ)।

उत्पत्ति के आधार पर स्वर

इस्व / लघु / मूल स्वर (अ, इ, उ, ऋ।)

संधि स्वर (दीर्घ स्वर/गुरु स्वर) (आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ।)

मूल दीर्घ स्वर (सजातीय स्वर) (आ, ई, ऊ )

संयुक्त स्वर (विजातीय) (ए, ऐ, ओ, औ।)

३. जीभ के प्रयोग के आधार पर जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं- अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर।

(क) अग्र स्वर- जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जैसे- इ, ई, ए, ऐ, ऋ।

(ख) मध्य स्वर – जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, मध्य स्वर कहते हैं। जैसे- अ

(ग) पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे- आ, उ, ऊ, ओ औ।

४. ओष्ठ (होठों) की स्थिति के आधार पर होठों की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं- आवृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर।

(क) आवृत्तमुखी स्वर – जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे- अ, आ, इ, ई, ए, ऐ, ऋ।

(ख) वृत्तमुखी स्वर – जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे- उ, ऊ, ओ, औ।

स्वरों का उच्चारण स्थान

| वर्ण | उच्चारण स्थान | वर्ग |

| अ, आ | कण्ठ से | कण्ठय |

| इ, ई | तालु से | तालव्य |

| उ, ऊ | होठों से | ओष्ठ्य |

| ऋ | मूर्धा से | मूर्धन्य |

| ए, ऐ | कण्ठ एवं तालु से | कण्ठ तालव्य |

| ओ, औ | कण्ठ एवं होठ | कण्ठोष्ठ्य |

स्वर-जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण (स्वर) की सहायता के बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। ये 11 हैं-

अ

आ

इ

ई

उ

ऊ

ऋ

ए

ऐ

ओ

औ

ये सभी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के ही किया जाता है। अ, इ, उ मूल स्वर हैं। ये ह्रस्व स्वर हैं क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। ऋ का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण रि (र् + इ) के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों के लेखन में ही इसका प्रयोग मिलता है इसका उच्चारण रि (र् + इ) होता है।